La Batalla de Jaffa

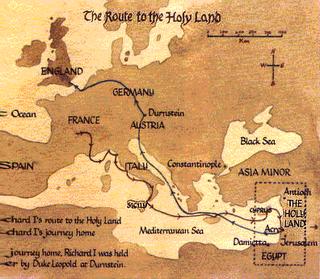

En esta ocasión he decidido transcribir uno de mis episodios favoritos de la historia: la lucha formidable que entablaron el Sultán de Siria y Egipto, Yussuf Salah ad-Din, y el Rey de Inglaterra, Ricardo III Corazón de León, en la etapa final de la Tercera Cruzada.

Nunca ha tenido otro capítulo, para mí, semejante cantidad de heroísmo, epopeya y leyenda, y miren que las Cruzadas están, precisamente, plagadas de ello. Fue la Batalla de Jaffa, en el año de 1192, una pelea que involucró a pocos elementos —menos de 2.000 cristianos y poco más de 6.000 musulmanes— pero que se volvió legendaria por la naturaleza de la batalla misma, ya que fue en ésta donde relució por completo la personalidad carismática y paladinesca de los dos comandantes más grandes del siglo XII: uno el unificador del Islam en Medio Oriente, y el otro considerado «el más grande guerrero de la cristiandad».

En este artículo, el cual es una transcripción casi exacta del capítulo de «Guerreros de Dios» que narra la Batalla de Jaffa, me he tomado algunas libertades, como el hispanizar el nombre de algunas ciudades musulmanas o el colocar títulos a ciertas secciones del largo capítulo a manera de micro capítulos dentro del artículo. También le he adornado con algunas imágenes a fin de suavizarlo para la lectura de los camaradas que se agobian ante tanta letra.

Sin más preámbulos, les dejo disfrutar, directamente de las letras de James Reston Jr., una lectura exquisita, vertiginosa y mítica, que hará que más de uno termine con los cabellos erizados, justo como a mí me sucedió.

Antecedentes

En julio de 1192, Ricardo Corazón de León reconoce la derrota de la cruzada y prepara la retirada. Comienzan las negociaciones de paz y las concesiones de tierras y castillos. El mayor obstáculo lo representa la fortaleza de Ascalón. A Saladino le resultaba impensable que la fortaleza siguiera en manos cristianas. Significaba cortar las comunicaciones entre las dos partes de su imperio. Los últimos ochenta años de historia árabe se podían explicar como el constante esfuerzo por unificar Siria y Egipto. Saladino había logrado personalmente esa unificación. Era su máximo éxito, y con ello el reino cruzado había sido debilitado y puesto en peligro. Ascalón era crucial para mantener esa unidad. Si la fortaleza seguía en manos cruzadas, la unidad árabe peligraba.

“No tendréis derechos en la Ciudad Santa, excepto los de los peregrinos. Ascalón debe desmantelarse, pero podéis retener el territorio de alrededor como compensación por los gastos de la fortificación. Darum también debe ser demolida, pero tendréis los territorios de la costa y sus fortalezas desde Jaffa hasta Tiro.”

En opinión de Ricardo, la reconstrucción de Ascalón tras la primera retirada de Beit Nuba había salvado la moral de sus hombres. Durante seis meses habían hecho un gran esfuerzo físico para reconstruirla. Una vez más, las torres se alzaban orgullosas por encima del mar. Ciertamente, con Ascalón y Darum como los puestos cruzados de vanguardia en dirección a Egipto quedaba asegurado el equilibrio de poderes entre los dos bandos, y el rey de Jerusalén tenía una razonable posibilidad de supervivencia.

El 16 de Julio, Ricardo contestó con palabras vagas como si no captara el mensaje: “Si los cristianos se contentan con una iglesia en la Ciudad Santa, no piden demasiado si desean disponer de tres fortalezas. Dejad que retengan lo que tienen de Darum a Antioquía.”

Una vez más, la réplica del sultán fue cortante. “Que los habitantes de Antioquía negocien por sí mismos. No están incluidos en nuestras negociaciones. Las ciudades que pedís no pueden ser cedidas, pero podréis tener Lydda como compensación por los esfuerzos y gastos incurridos en Ascalón.” (Lydda, al sudeste de Ramallah, otrora albergaba la catedral de San Jorge, que Saladino había demolido. Que Ricardo reconstruyera una catedral, si así lo deseaba, en vez de un bastión estratégico). El 20 de julio, Ricardo contestó también cortante. “No podemos quitar una sola piedra de Ascalón”. Con esta respuesta, Saladino volvió a prepararse para la guerra.

Se establece el Sitio de Jaffa

La iniciativa bélica pasó ahora al bando musulmán. El poderío de Saladino, su determinación y el servicio de espionaje militar le dieron una inmensa e inesperada ventaja. Los cruzados se retiraban en desorden y con discordias entre ellos. Ricardo y los franceses iban en direcciones diferentes. El carnero había perdido el ímpetu y hasta los cuernos. Los espías informaron al sultán de que solo los enfermos o los exhaustos permanecían en Jaffa. El grueso de las fuerzas había seguido a su rey a Acre. Y lo más importante era la noticia proveniente de Acre: el rey, cediendo a su impetuosidad, se había embarcado con parte de tropas rumbo al norte en una expedición contra Beirut. Eso ponía al rey a una distancia de cuatro días en caso de cualquier eventualidad en el sur.

Saladino tenía el camino libre para lanzar la ofensiva. A fines de julio todas sus unidades importantes y sus comandantes habían llegado de rincones distantes del califato para defender Jerusalén. Las filas del ejército rebosaban de nuevos y entusiastas reclutas que se habían alistado tras conocer la noticia de la retirada cruzada de la Ciudad Santa, como si todo el bando musulmán se aprestara a asistir a la masacre. El ejército de Saladino desbordaba energías.

El 26 de julio, las tropas musulmanas llegaron ante las murallas de Jaffa. Saladino pensó que resultaría fácil ocupar esa ciudad, ya que estaba defendida por una fuerza simbólica de poco más de 5.000 hombres cansados y enfermos. Con el ala izquierda al mando de su hermano, Malik al-Adil, y la derecha comandada por su hijo, Malik az-Zahir, las fuerzas ofensivas rodearon la ciudad y el sultán creyó que tardarían un solo día en invadirla.

Para su asombro, los defensores presentaron una férrea resistencia. Se emplazaron dos catapultas y cuatro mandrones mientras que los porteadores traían grandes piedras de las colinas. Al cabo de tres días, cedió la muralla exterior gracias al esfuerzo combinado de zapadores y artilleros. Pero cuando se derrumbó una sección del muro, los cruzados encendieron una inmensa fogata y crearon una cortina de fuego que imposibilitó la entrada de los soldados árabes.

El responsable de la defensa era un tal Alberic de Reims. Al principio, el barón no se comportó según las mejores tradiciones de la caballería. De hecho, cuando cedió la muralla, Alberic trató de salvar el pellejo escapando en un bote. Pero sus camaradas le cerraron el paso e hicieron regresar al viejo jefe encadenado como un vulgar desertor. Una vez bajo vigilancia y encerrado en una torre, el barón francés, observando los esfuerzos de los musulmanes ante los muros, declaró teatralmente: “Aquí entregaremos nuestras vidas al servicio de Dios”.

El tiempo se había convertido en el factor decisivo. Como de costumbre, Saladino se enteró de inmediato de que Ricardo había abandonado el alocado proyecto de ocupar Beirut y que volvía al sur a toda prisa. El sultán se dirigió a los kurdos de la primera línea de fuego. ¡Debían conquistar la ciudad antes de que regresase Malik Ric! (así era como llamaban a Ricardo). Pero los hombres se mostraron manifiestamente agotados e incapaces de un esfuerzo mayor.

Mientras tanto, los defensores apostaron por ganar tiempo. Había asumido el mando el recién electo patriarca, el ex obispo de Belén. El cura demostró ser “un hombre al que no arredraba el miedo a la muerte ni atemorizaba ningún peligro”. Además, era inteligente. Envió emisarios a las líneas musulmanas ofreciendo humildemente la rendición de la ciudad si tenía lugar un intercambio de prisioneros y si podían pagar el rescate como se había hecho en Jerusalén cuatro años atrás: diez monedas de oro por cada hombre, cinco por cada mujer y tres por cada niño.

Saladino rechazó de plano estas ofertas condicionadas aunque luego se arrepentiría. La mera presencia de los embajadores yendo y viviendo con la posibilidad de una tregua o rendición inminente no solo era una pérdida de tiempo precioso, sino que también minaba la moral de los soldados. El asedio perdió parte de su vigor.

Aun así, cinco días después del inicio del sitio, la puerta del este que daba a Jerusalén era una ruina. En varias aberturas del muro los hombres combatían cuerpo a cuerpo. Poco a poco, los defensores eran empujados hacia la ciudadela, que dominaba el centro de la ciudad. Una vez más, el patriarca pidió la paz mejorando sus propuestas anteriores y sugiriendo la entrega de rehenes prominentes como parte del acuerdo. Esta vez Saladino aceptó en el acto. Los rehenes salieron encabezados por el deplorable Alberi de Reims.

Los defensores volvieron a atrincherarse en la ciudadela a la espera de que llegara Ricardo o disponiéndose al martirio. Al mismo tiempo, los soldados árabes entraron en la ciudad y se entregaron a una orgía de pillaje. Saladino no podía hacer nada por frenarlos ya que hacía demasiado tiempo que no conquistaban una ciudad y se sentían frustrados. Pero apostó a los mejores soldados kurdos en las puertas de la ciudad de modo que cuando las tropas salían cargadas, los kurdos les confiscaban todo el botín.

Llegada de Ricardo Corazón de León

En la madrugada del sexto día de asedio, un día celebrado en el calendario cristiano como de San Pedro Encadenado, se divisó en el horizonte una flota de treinta y cinco galeras. Ricardo estaba apostado en la proa de la nave capitana, la Trenchemere, pintada de rojo, con velas también rojas y un inmenso estandarte real con los tres leones contra el fondo heráldico. Los barcos transportaban a los templarios y hospitalarios más valientes, así como a pisanos y genoveses.

El rey llevaba un retraso de dos días porque vientos adversos habían detenido la flota en Haifa. Disgustado y exasperado por la ausencia de vientos favorables, el rey había elevado la mirada al cielo y gritado: “¡Misericordia, Dios Mío! ¿Por qué me retienes y retrasas cuando marcho en tu nombre?”. Era como si el plan insondable de Dios dificultara las cosas. Poco antes de que la flota zarpara de Acre, otro contingente de templarios y hospitalarios había salido por tierra de aquella ciudad, pero una banda combinada de soldados de Saladino y de Asesinos le había cortado el paso entre Cesarea y Arsuf, y los retenía allí.

El sábado por la mañana ya había empezado en Jaffa el rescate de los cristianos. Casi cincuenta caballeros habían pagado las diez monedas de oro y habían sido liberados. Pero cuando el sonido de las trompetas llegó a la torre de la ciudadela y los defensores corrieron a la muralla y vieron las velas rojas del rey en la distancia, todos gritaron las palabras de Isaías, “habían llamado al Señor y Éste les había enviado un gran salvador que los liberaría”. La rendición se paró en seco, se volvieron a cerrar las puertas y los defensores se ajustaron sus armaduras y se encerraron en la torre de la ciudadela.

Cuando los sonidos de las trompetas llegaron al pabellón de Saladino, éste se encontraba con el patriarca cristiano discutiendo los últimos detalles del acuerdo. El patriarca se retiró y Saladino se hizo cargo de la situación militar. Considerando que una flota de treinta y cinco galeras representaba una cantidad modesta de soldados, ordenó que las playas delante de la ciudad fueran ocupadas por soldados musulmanes. Su misión era no dejar desembarcar a los cruzados.

Vista desde las galeras cristianas, la multitud de la playa parecía un obstáculo formidable. Los árabes formaban un cordón tan unido que parecían incapaces de moverse; los arqueros apuntaban al agua y disparaban tal descarga de flechas que parecía que el cielo se oscurecía. Detrás la caballería trataba de calmar a los corceles. Los defensores de la playa armaron un gran alboroto voceando sus gritos de guerra de Tahlil y Takbir sobre la grandeza de su único Dios y chasqueando la lengua de un modo enervante y etéreo. Ricardo no podía saber si la ciudadela aún estaba en manos cristianas ya que en todas las murallas ondeaban banderas musulmanas. De no ser así, no tenía sentido un ataque frontal. En su propio consejo se escucharon voces discordantes sobre cuál tenía que ser el próximo paso.

En medio de la indecisión, de la gran altura de una torre, una figura distante se dejó caer imprevistamente a la playa, como si hubiera encomendado su alma al Mesías. Entró en el agua y nadó con furia hacia la nave capitana. Cuando fue subido a bordo, el mensajero resultó ser un cura.

—Noble rey —balbuceó—, nuestra gente espera vuestra llegada.

—¿Qué decís? ¿Aún queda gente con vida?

—Como dice el Salmo, en tu nombre nos mortifican todo el día. Nos cuentan como ovejas para el sacrificio… a menos que la gracia divina os haya traído a nuestro rescate.

—¿Algunos viven?

—Sí, pero encerrados en el interior de aquella torre.

—Gracias a Dios, con cuya guía hemos llegado. Moriremos junto a nuestros hermanos en armas y que un rayo parta a quienes dudan.

Todas las galeras se acercaron a la playa.

El rey fue el primero en saltar al agua. Se había despojado de la armadura de las piernas y de la cintura. Al principio, el agua le llegaba al estómago mientras avanzaba con el arco en una mano y la espada en la otra. Los hombres lo siguieron ansiosos sintiendo, como los hombres de Saúl en Gibea, que sus corazones escuchaban una llamada divina. Tan impresionante era la presencia de este hombre inmenso, de este atleta soberbio que avanzaba contra la multitud, que casi por instinto los musulmanes retrocedieron sobrecogidos e intimidados. Empezó la lucha. Poco después se estableció una cabeza de puente en la playa. Se trajeron planchas y barriles para formar una trinchera y detrás se colocaron los arqueros.

Ricardo se abrió paso hasta una escalera de caracol que llevaba a la casa de los templarios y pronto se encontró en las callejuelas de Jaffa con una banda de monjes guerreros sedientos de sangre. Tan pronto como les fue posible izaron la bandera real en las murallas para que la pudieran ver los hombres que permanecían encerrados en la torre. Cuando Saladino se enteró de la rapidez del avance cruzado, de la cabeza de puente, del pánico de sus soldados que retrocedían ante el enemigo, de que el rey ya andaba por las calles de Jaffa y se lanzaba a liberar la torre mientras los defensores de esta habían salido a encontrarse con su rey, no pudo dar crédito a la incompetencia y la cobardía de sus propias tropas.

—¿Cómo puede ser? —exclamó—. ¿Cómo es posible que hayan logrado esto? ¡Nuestro ejército es muy superior en infantería y caballería!

Ricardo había empezado el día con tres caballos. Ahora la fuerza cruzada disponía de unos doce caballos y todas las tropas musulmanas huían, a caballo o a pie. Los avergonzados emires evitaban la mirada del sultán.

—Señor, no es lo que os imagináis —farfulló uno de los consejeros—. Pese a todo, pienso que podríamos sorprender a este magnífico rey ya que está casi solo en su tienda y descansa totalmente agotado. —Por tanto, todo se reducía a eso. La única esperanza de sus subordinados era asesinar al rey. A Saladino se le revolvían las tripas del disgusto.

Los tres días que siguieron a la liberación de Jaffa, Ricardo estuvo acampado fuera de la ciudad, en la colina que Saladino había intentado defender, y se concentró en reparar las dañadas murallas de la ciudad. Pero era verdad, se sentía exhausto del esfuerzo de la batalla y se echó en el diván con la esperanza de poder descansar. En ese lapso, él y Saladino intercambiaron una serie de comunicados. Los emisarios cabalgaban continuamente y a toda velocidad entre los dos cuarteles generales, de modo que los contactos eran tan intensos y frecuentes que casi podría decirse que los dos líderes estaban discutiendo cara a cara.

Mientras negociaba, Saladino seguía activo. Ordenó la destrucción de otra guarnición cruzada al sudeste de Jaffa, llamada Beit Dejan, antes de que su ejército siguiera a Ramallah para estudiar el siguiente paso. Gracias a sus exploradores se enteró de que otro destacamento cruzado venía de Acre a “socorrer” las reducidas unidades cristianas de Jaffa. Saladino decidió cortarle el paso a toda costa. Cada minuto que pasaba, le parecía más sensato el plan de los emires de lanzar un ataque sorpresa con la esperanza de capturar a Ricardo. Saladino dejó el equipo pesado en Ramallah y salió por la noche. A la mañana siguiente se encontró con solo doce tiendas, incluyendo la real, con sus ocupantes durmiendo a pierna suelta en la llanura cercana a Jaffa.

En silencio las fuerzas musulmanas se acercaron de madrugada a la tienda de Ricardo. Entonces, en una especie de farsa luego atribuida a la gracia divina, dos comandantes empezaron a discutir sobre quién debía capturar al rey.

—Id a pie a capturar al rey y sus seguidores mientras nosotros seguimos a caballo para evitar que escapen al castillo —dijo uno con grandilocuencia.

—Nada de eso. Vosotros vais a pie —replicó el otro—. Nuestro rango es superior. Haremos contentos lo que nos corresponde, pero el servicio a pie es para vosotros.

Por supuesto, ninguno se mostró dispuesto a golpear la puerta de la tienda y despertar de su pacífico sueño al más grande guerrero y matador de árabes del mundo. Y la discusión fue lo bastante ruidosa para provocar la alarma en el campamento cruzado.

Ricardo salió corriendo de su tienda poniéndose la armadura y dando órdenes a gritos. En una muestra increíble de disciplina y de orden, sus soldados formaron una línea defensiva al tiempo que siete escuadrones musulmanes formados por varios miles de jinetes salieron de la oscuridad y cayeron sobre los defensores. En la primera línea, los hombres de Ricardo se arrodillaron hombro con hombro, muslo con muslo, detrás de sus escudos y con las lanzas en ristre. Detrás de ellos se emplazaron parejas de arqueros, uno para disparar y el otro para cargar las armas. Y lanzaron ráfaga tras ráfaga sin cesar. Más atrás, unos ochenta caballeros estaban ya prestos para atacar. Solo disponían de una docena de caballos de guerra y una mula. Al principio, Ricardo cruzó corriendo la retaguardia exhortando a sus hombres a combatir.

Aunque la proporción era de uno a cuatro hombres a favor de los musulmanes, la lluvia de flechas de los cruzados se cobró gran cantidad de vidas humanas y de caballos de los asaltantes. Saladino observaba el combate desde la distancia de un altozano y vio que sus soldados no pudieron abrir una brecha en la línea enemiga. Tras el primer ataque, Ricardo salió al descubierto y embistió el centro del enemigo seguido por diez caballeros. “El rey se comportó como un gigante en la batalla; estaba en todas partes. Ahora aquí, luego allí y siempre donde era más violento el ataque de los turcos”, escribió un cronista. De repente, lo desmontaron.

—Señor, mirad, el rey ha caído y está en pie —gritó alterado a su señor uno de los sargentos. Saladino ya lo había visto.

—¿Cómo puede ser? —dijo con calma—. ¡No puede ser que un rey combata a pie delante de sus hombres! —Entonces, volviéndose a su hermano Malik al-Adil, dijo—: “Llévale estos dos caballos árabes. Dile que yo se los envío porque un hombre tan grande como él no debe permanecer en pie en medio de una batalla”.

Fue el acto supremo de caballería de la Tercera Cruzada. Un obsequio por “las hazañas que habéis logrado y la valentía que habéis demostrado” le dijo Malik cuando llegó hasta él en medio del fragor de la batalla. Solo le pidió que luego recordara el regalo si salía con vida del combate.

La batalla continuó y se extendió a la misma ciudad. Al cabo de un rato, había tantas flechas en la armadura y coraza de Ricardo que parecía un puercoespín. En un momento dado, el enemigo lo rodeó por completo, solo en la multitud, y sin embargo se libró de ella dejando un reguero de sangre. Era como si estuviera poseído por las palabras del Deuteronomio: “Embriagaré mis flechas en sangre, mi espada devorará la carne; sangre de muertos y cautivos, cabezas de jefes enemigos. Naciones, aclamadlo con su pueblo, porque él venga la sangre de sus siervos, porque toma venganza del enemigo”. De repente, un emir sobre un caballo ricamente enjaezado y frustrado por la extrema y casi sobrenatural destreza de Ricardo en la acción, cargó contra el rey, quien le cortó la cabeza y medio brazo de un solo golpe. Los guerreros musulmanes retrocedieron ante semejante espectáculo. A medida que avanzaba el día, aumentaba su radio de acción: el rey se había convertido en una máquina de matar. Era Corazón de León y, tal como dice el proverbio, “un león, el más feroz de los animales, no se arredra ante nada”. Al anochecer la batalla aflojó. El bando musulmán había perdido unos setecientos hombres y mil quinientos caballos mientras los cruzados solo tenían dos bajas y algunos heridos.

"Y ese día —escribió Baha ad-Din, el cronista de Saladino, con tanto desdén como admiración—, el rey de Inglaterra, lanza en ristre, se paseó delante de nuestro ejército sin que ninguno de nuestros hombres osara desafiarlo."

Fue la última batalla de la Tercera Cruzada.

Fuente:

James Reston Jr. «Guerreros de Dios: Saladino y Ricardo Corazón de León en la Tercera Cruzada».

- Inicie sesión para enviar comentarios

Muy interesante la historia. Intentaré hacerme con el libro porque pinta muy bien.

Parte de la sabiduría consiste en saber ignorar algunas cosas.